二次性骨折予防継続管理料

大腿骨近位部骨折に関わる診療報酬算定について

2022年4月の診療報酬改定で、大腿骨近位部骨折患者に対する「二次性骨折予防継続管理料」、さらに「緊急整復固定加算」「緊急挿入加算」が新設されました。この改定は、大腿骨近位部骨折の再骨折予防とともに、骨粗鬆症リエゾンサービスの活動そのものを広く推進するために大きな意義を持つもの考えられます。

ぜひ、各施設においてこの加算を算定できるよう、そして骨粗鬆症リエゾンサービスを新たに始める施設、さらに充実させる施設が増えるよう期待しています。 ここでは、この診療報酬加算の一助にしていただけるように、その概要、算定要件、施設基準などを解説します。また算定に有用な文書、ツールなどの例もご紹介します。

解説項目は以下の通りです。

大腿骨近位部骨折に関わる二次性骨折予防継続管理料について

大腿骨近位部骨折後の骨粗鬆症の評価と治療を行うことは、再骨折予防にとても重要です。この管理料は、急性期病院で評価と治療を行い、回復期病院などや外来診療を行う施設でその評価と治療をしっかり継続することで管理料が算定できるものです。

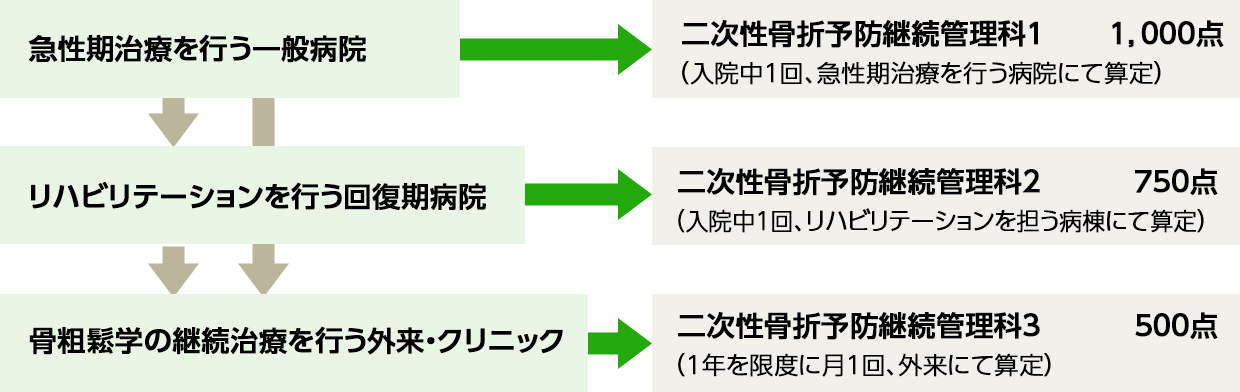

二次性骨折予防継続管理料は3種類あります。施設ごとに算定できる項目が異なります。

評価と治療については、骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインおよびFLSクリニカルスタンダードに基づいて行うことが求められています。

以下、それぞれについて説明します。

イ.二次性骨折予防継続管理料1(入院中1回、急性期治療を行う病棟にて算定)

【対象患者】

大腿骨近位部骨折を発症し、手術治療を担う保険医療機関の一般病棟に入院している患者であって骨粗鬆症の有無に関する評価(注1)および必要な治療等(注2)を実施したもの

- 注1:評価は、DXAによる骨密度評価、胸腰椎単純X線による椎体骨折の有無などを行う。さらに、血液検査や転倒リスク評価を行い、認知機能評価、サルコペニア評価、ロコモティブシンドローム評価などを行うことも推奨されている。

- 注2:治療は、骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2015年版で骨折予防に対してエビデンスをもつ薬物治療と転倒予防を行う。

【算定要件】

地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している 大腿骨近位部骨折に対する手術を行った患者 に対して 骨粗鬆症の計画的な評価および治療を行うこと。

FLSクリニカルスタンダードおよび骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインに沿った適切な評価及び治療等が実施されていること。

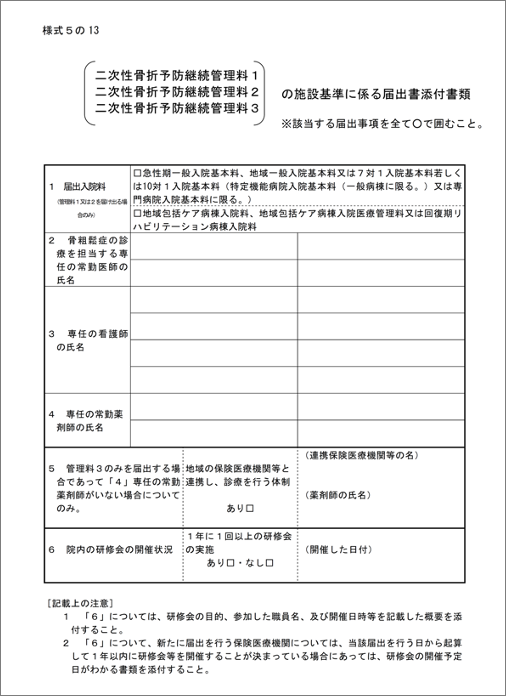

【施設基準】

骨粗鬆症の診療を行うための充分な体制 すなわち 医師看護師および薬剤師が適切に配置されていること。

急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1もしくは10対1入院基本料にかかる届け出を行っている病棟であること。

【算定基準追記】

施設内に骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師、専任の常勤看護師、専任の常勤薬剤師がいること。ただし、専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。

骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインおよびFLSクリニカルスタンダードを参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLSの意義について」の研修会を年に1回以上実施すること。

二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に上述の研修会等を開催することが決まっていること、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付することとする。

ロ.二次性骨折予防継続管理料2(入院中1回 リハビリテーション等を担う病棟において算定)

【対象患者】

二次性骨折予防継続管理料1を算定している患者で、リハビリテーション医療等を担う病棟において継続的に骨粗鬆症に関する評価(注3)および治療等(注4)を実施したもの

- 注3:評価は既に手術治療を行った病院で行われているはずであるが、評価内容を確認し、転倒リスク評価を行い、認知機能評価、サルコペニア評価、ロコモティブシンドローム評価など追加すべき評価があれば行う。

- 注4:治療は、「骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2015年版」において骨折予防に対してエビデンスをもつ薬物治療と転倒予防を行う。

(FLSクリニカルスタンダードより)

【算定要件】

地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインおよびFLSクリニカルスタンダードに沿った適切な評価及び治療等が実施されていること

【施設基準】

地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

ハ.二次性骨折予防継続管理料3(1年を限度として月に1回・外来において算定)

【対象患者】

二次性骨折予防継続管理料1を算定している患者で、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価(注5)および治療等(注6)を実施したもの

- 注5:評価は、DXAによる骨密度評価、胸腰椎単純X線による椎体骨折の有無など。さらに、血液検査や転倒リスク評価を行い、認知機能評価、サルコペニア評価、ロコモティブシンドローム評価などを行うことも推奨されている。

(FLSクリニカルスタンダードより) - 注6:治療は、骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2015年版で骨折予防に対してエビデンスをもつ薬剤を継続する。

(FLSクリニカルスタンダードより)

【算定要件】

地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。

ここでの「初回算定日」とは、外来医療機関で二次性骨折予防継続管理料3を最初に算定した日を意味している。

FLSクリニカルスタンダードおよび 骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインに沿った適切な評価及び治療等が実施されていること

【施設基準】

骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。ただし、薬剤師については地域の保健医療機関などと連携し、診療を行う体制が整備されていることで差支えない。

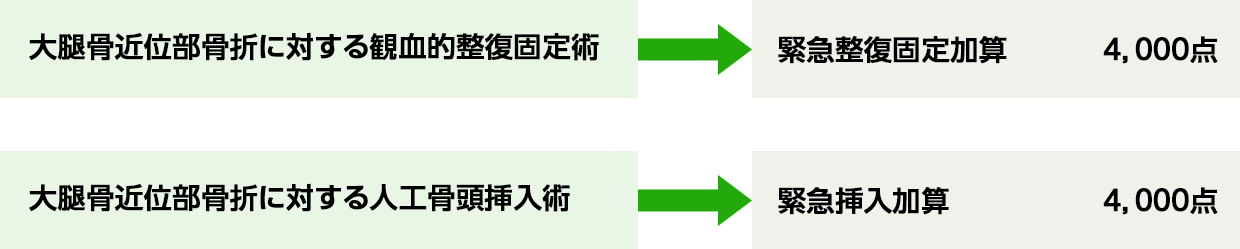

大腿骨近位部骨折に関わる「緊急整復固定加算」および「緊急挿入加算」について

大腿骨近位部骨折の手術治療は早期に行うほど、機能予後、生命予後が良好であることが知られています。入院後できるだけ早期に、しっかりとした全身状態の評価を行ったうえで適切な手術を行うことが求められます。

また、この加算を算定するためには、この骨折についての院内ガイドライン及びマニュアル、内科との連携のための受診基準、そして多職種連携、つまり多職種による骨粗鬆症リエゾンサービスが大切です。

以下にこの加算についての算定要件、施設基準などを記載していますので、参考にしてください。

【算定要件】

75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後48時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合に、所定点数に加算する。

一連の入院期間において二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に1回に限り算定する。

当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行う。

診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。

【施設基準】

整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。

整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

麻酔科標榜医、常勤の内科の医師が配置されていること。

前年の大腿骨近位部骨折患者に対する骨折観血的手術及び人工骨頭挿入術の回数の合計が60回以上であること。

大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績について、院内掲示すること。

関係学会等との連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。関係学会等との連携とは、日本脆弱性骨折ネットワークのレジストリに症例を登録することを指す。

多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアルを作成すること。

速やかな術前評価を目的とした院内の内科受診基準を作成すること。

運動器リハビリテーション料(I)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。

二次性骨折予防継続管理料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。

関係学会から示されているガイドライン等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

疑義解釈のまとめ

- (問)

- 二次性骨折予防継続管理料の施設基準において、「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。

- (答)

- 含まれる。

- (解説)

- 主に、クリニックや診療所など施設内に薬剤師が勤務していない場合に、地域の保険薬局と連携し、その保険薬局の薬剤師の氏名を下記の「施設基準の係る届出書添付書類」の第5項に記載して良いということです。

- (問)

- 二次性骨折予防継続管理料について、二次性骨折予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関が、二次性骨折予防継続管理料3を算定しようとする場合は、新たに届出が必要か。

- (答)

- 必要

- (問)

- 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。

- (答)

- 含まれない。

- (解説)

- 特別入院管理料は、7対1や10対1(あるいは、13対1、15対1)入院基本料が算定できる一般病棟以外の病棟で算定するものです。このため、特別入院管理料を算定している時点で二次性骨折予防継続管理料1の施設基準に合致しません。

- (問)

- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算の施設基準における「関係学会等と連携」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

- (答)

- 現時点では、日本脆弱性骨折ネットワークのレジストリに症例を登録することを指す。

- (解説)

- 日本脆弱性骨折ネットワークのレジストリに症例登録する手続きは、ホームページ(https://ffn.or.jp/)を参照してください。

- (問)

- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算の施設基準における「多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアル」とは、具体的には何を指すのか。

- (答)

-

例えば、

・術後管理の観点から、整形外科以外の診療科の医師との連携

・骨粗鬆症に対する薬物治療の観点から、薬剤師との連携

・早期のリハビリテーションの実施の観点から、理学療法士との連携

・誤嚥防止の観点から、看護師との連携

・骨粗鬆症に対する栄養指導の観点から、管理栄養士との連携

・退院又は転院支援の観点から、社会福祉士との連携

等を目的として作成されたものを指す。

なお、作成に当たっては、現時点では、「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」、「日本脆弱性骨折ネットワーク(FNN)クリニカルツールキット」等の内容を参照されたい。 - (解説)

-

「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」、「日本脆弱性骨折ネットワーク(FNN)クリニカルツールキット」のリンクは以下の通りです。

骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード日本脆弱性骨折ネットワーク(FNN)クリニカルツールキット

- (問)

- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算の施設基準における「速やかな術前評価を目的とした院内の内科受診基準を作成」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

- (答)

-

例えば、

・心機能に応じた循環器内科の受診基準

・呼吸機能に応じた呼吸器内科の受診基準

・腎機能に応じた腎臓内科の受診基準

・耐糖能に応じた内分泌内科の受診基準

等をあらかじめ定めておくことを指す。

- (問)

- 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準における「骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師」について、回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1の施設基準における「当該病棟に専従の常勤医師」と兼任することは可能か。

- (答)

- 不可。

- (解説)

- ここで言う「専任の常勤医師」は兼務が可能ですが、「専従の常勤医師」は専ら(通常は8割程度以上)当該の業務をすることを意味し、他業務の兼務ができません。

参考資料

この診療報酬加算のために有用と思われる資料、ツールなどです。

ツールについては、学会の公式のものではなく、実際に活用されている医師やメディカルスタッフから提供していただいたものです。したがって、利用していただく際には利用者の責任においてお使いください。自施設で使いやすいように、適宜改変していただいてけっこうです。ただし、医療機関内において骨粗鬆症リエゾンサービスに役立てる目的だけにお使いください。

【参考となる講演会動画】(会員限定)

-

FLSクリニカルスタンダードの理解と実践(1)

-

プログラム:

・急性期病院における脆弱性骨折の早期手術から二次性骨折予防の実際

所沢明生病院 整形外科 部長 安岡 宏樹 先生

・ケアミックス病院における二次性骨折予防と地域連携のこれから

りんくう永山病院 リハビリテーション科 部長 田中 雅博 先生 -

FLSクリニカルスタンダードの理解と実践(2)

-

プログラム:

・ステージ1:対象患者の特定、ステージ2:二次性骨折リスクの評価、ステージ3:投薬を含む治療の開始、について

西宮協立脳神経外科病院 整形外科 副院長 瀧川 直秀 先生

・ステージ4:患者のフォローアップ、ステージ5:患者と医療従事者への教育と情報提供、について

健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 先生 - ■FLS CAFÉ in Japan 2024

-

-

開会の挨拶 藤田医科大学 鈴木 敦詞 先生

-

FLS CAFE in Japan 1 プログラム1:CTF プログラムの実際 認定手順を学ぶ

演者:所沢白翔会病院 整形外科 安岡 宏樹 先生 -

FLS CAFE in Japan 2 プログラム2:日本版 FLS KPI (重要業績評価指標)の活用

演者:りんくう永山病院 リハビリテーション科 田中 雅博 先生 -

FLS CAFE in Japan 3 プログラム3:FLS を全ての脆弱性骨折へ

演者:西宮協立脳神経外科病院 整形外科 瀧川 直秀 先生 -

FLS CAFE in Japan 4 プログラム4:フォローアップのための地域連携の構築

演者:健愛記念病院 整形外科 池田 聡 先生 -

閉会の挨拶 山陰労災病院 萩野 浩 先生

-

- ■FLS CAFÉ in Japan 2023

-

骨折リエゾンサービス(FLS)国際認定のためにbaby stepからgold fragへ

-

開会の挨拶 藤田医科大学 鈴木 敦詞 先生

-

FLS CAFE in Japan 1-1

FLS CAFE in Japan 1-2 プログラム1:

座長:藤田医科大学 教授 鈴木 敦詞 先生

・IOF メンタープログラムの活動と意義

演者:健愛記念病院 整形外科 池田 聡 先生

・Capture the Fracture frameworkの概要

演者:西宮協立脳神経外科病院 整形外科 瀧川 直秀 先生 -

FLS CAFE in Japan 2-1

FLS CAFE in Japan 2-2 プログラム2:

座長:新潟リハビリテーション病院 院長 山本 智章 先生

・FLSチームビルディングの経験

演者:所沢明生病院 整形外科 安岡 宏樹 先生

・KPIと施設でのデータベース構築と活用

演者:りんくう永山病院 リハビリテーション科 田中 雅博 先生 -

閉会の挨拶 山陰労災病院 萩野 浩 先生

-

【参考となる文書】

厚生労働省スライド